オフショア開発に挑戦する企業は年々増加しています。しかし、「オフショア開発 悩み」と検索される通り、多くの企業がコミュニケーションの不安や品質面でのトラブルなど、さまざまな課題を抱えているのも事実です。そこで本記事では、最新の動向や実例を交えつつ、オフショア開発で頻出する悩みを解消するためのアプローチを総合的に紹介します。最後には、「ベトナムのオフショア企業」を紹介・マッチングするサービスSKILL BRIDGEへの誘導もあるので、ぜひチェックしてみてください。

オフショア開発とは

オフショア開発とは、自国以外の海外拠点(オフショア先)に開発業務を委託または移管する開発手法を指します。一般的に、労働コストが比較的安い国やIT人材が豊富な国を選び、ソフトウェア開発やシステム構築を行うことで、自社のコスト削減とグローバル化を同時に実現する狙いがあります。インドや中国などのIT先進国が早くから注目されてきたほか、近年ではベトナムをはじめとする東南アジア諸国の成長が著しく、多くの日本企業が活用を始めています。

オフショア開発が注目される背景

日本国内のIT人材不足は年々深刻化しており、IPA(情報処理推進機構)の調査では、2025年には国内のIT人材が約43万人不足する可能性があると報告されています。このような状況下で、海外の開発リソースを活用するオフショア開発が注目を浴びるのは自然の流れと言えるでしょう。さらに、コスト削減とグローバル化という観点からも、海外拠点と協力してプロジェクトを進める手法は多くの企業にメリットをもたらしています。

とはいえ、言語や文化の差によるコミュニケーション障壁、想定と異なる品質トラブル、時差やツールの不一致で発生する管理上の混乱など、オフショア開発特有の悩みが生じやすいのも事実です。そうした課題に対してどのような対策を講じればよいのかを整理し、オフショア開発で利益を最大化していくかが企業の大きな課題になっています。

オフショア開発で直面する5つの根本的な悩み

言語・コミュニケーションの壁

文化的背景の違いが大きい国とやり取りをするため、日本語の曖昧表現(「よしなに」「ごにょごにょ」など)が誤解を生んだり、時差による意思決定の遅延が発生しやすいという問題があります。さらに、日本人は遠慮や忖度の文化が強い傾向にあるため、相手に「No」と言いづらかったり、実際には曖昧に了解してしまうケースも少なくありません。こうした状態を放置すると、要件や仕様の解釈で大きなズレが生じ、後になって大幅な再工数が発生することにつながります。

解消に向けたポイント

明確で具体的な表現に努めながら、ビデオ会議とチャットツールを併用し、テキストベースの資料や議事録を残すことが推奨されます。曖昧な言い回しや暗黙の了解を避け、「定例ミーティングは週1回、チャットでの質問は24時間以内に回答する」といった形でルールを明確化するだけでも、認識のズレを減らす効果が期待できます。

管理体制と品質面での課題

オフショア先と自社で使っているプロジェクト管理ツールが異なると、タスクや進捗状況が見えづらくなるため、管理者は細部まで状況を把握できません。さらに、レビューやテストを形式的に行うだけで、実質的な品質保証が不十分な場合もあります。また、国や企業によって「完成」の定義が異なることが多く、どの時点で納品可能かを正確につかみにくい点も注意が必要です。

解消に向けたポイント

プロジェクト管理ツール(Jira、Trello、Redmineなど)の運用ルールを双方で事前に統一し、カンバンやスプリントレビューを取り入れるなど、視覚的かつ短いサイクルで進捗を共有すると効果的です。品質面では、Pull Requestをベースにしたコードレビューや、自動テストの導入によってバグの早期発見を徹底すると、後半で大量の修正が発生するリスクを大きく減らせます。

コスト面での不確実性

オフショア開発は安価というイメージを持って始めたのに、蓋を開けてみたら想定外のコストがかさんでしまったという話もよく聞きます。仕様変更の頻度が高い案件や、ブリッジSEが抜けた影響でスケジュールが遅延したケースなどでは、追加工数が想像以上に増え、最終的にはオンショア開発と大差ないコストになってしまうこともあります。また、為替変動による支払額の変化も見逃せない要因です。

解消に向けたポイント

契約時に、どこまでが追加作業に該当するかを明文化しておくとともに、月次あるいはスプリント単位で工数実績と予算を比較し、異常値を早めに把握する仕組みが望ましいといえます。また、あらかじめ予備費を確保して為替リスクに備えたり、段階ごとにマイルストーンベースで支払いを行うことで、リスクを段階的に抑える方法も効果的です。

国・地域別のオフショア開発特性と固有の悩み

下記の表では、日本の企業が主なオフショア先として選ぶことの多い5つの国・地域(ベトナム、中国、インド、フィリピン、バングラデシュ)に関して、簡単な特徴とよくある悩み・解決アプローチをまとめました。自社のプロジェクト規模や目的に合わせて、最適な地域を選定する際の参考にしてみてください。

| 国・地域 | 特徴 | 固有の悩み・解決アプローチ |

|---|---|---|

| ベトナム | 勤勉な国民性。英語力・日本語力ともに上昇傾向。 | 指示待ちが多い→要件書を明確化し、Q&Aしやすいツールを使う |

| 中国 | 技術力が高く、スピード感がある。大規模開発の実績が豊富。 | 独自解釈 → 具体的なテストケースと例示で意思疎通を図る |

| インド | 英語力・技術力が最高水準。先端技術も得意。 | 品質のばらつき → 担当者レベルのスキル確認とレビュー体制の充実 |

| フィリピン | 英語力が高く親日的。BPO(コールセンターなど)での実績が豊富。 | ITスキルはピンキリ → 面談やポートフォリオ確認でエンジニアのレベルを見極め |

| バングラデシュ | 人口が若く、コスト優位が大きい。IT人材が急増中。 | インフラ不安 → オフライン時のタスク管理や緊急連絡フローを明確化 |

これらの国・地域には、それぞれ強みとリスクが存在します。たとえばインドは先端技術や英語力に強い一方で、エンジニア同士でもスキルの差が大きく、担当者単位で品質が大きく変わることがあるため、レビュー体制の整備が欠かせません。中国は大規模な実績とスピード重視の文化が魅力ですが、必ずしも日本人の感覚に合わせてくれるわけではなく、独自の解釈によって仕様が逸脱しないよう、テストケースや例示を細かく用意する必要があります。また、フィリピンやバングラデシュといった国々は、コールセンター業務や安価なエンジニアリソースなどの点で注目されていますが、ITスキルの個人差や通信インフラの整備状況に注意しておくことが大切です。

各国・地域の特徴をしっかり踏まえたうえで、自社のプロジェクト規模や分野、必要なスキルセットを明確にし、最適なパートナーを選定することで、オフショア開発における失敗リスクを大幅に低減できます。

ベトナムのオフショア開発が注目される5つの理由

ベトナムのオフショア開発が注目される5つの理由

人件費のバランスが優秀

他のオフショア先と比べて、ベトナムのエンジニアはまだ人件費が比較的抑えられており、コストパフォーマンスが高いと評価されています。限られた予算であっても優秀な人材を確保しやすく、長期的な開発パートナーとしても魅力が大きいです。

日本語学習者が増加

ベトナム国内では日本企業の進出が増えたこともあって、日本語を学ぶ学生が年々増えています。その結果として、日本語でコミュニケーションを取れるエンジニアが着実に育成されており、言語面のハードルを大きく下げられる点が見逃せません。

勤勉で真面目な国民性

「一度決まったタスクに責任感を持って取り組む」というベトナム人の国民性は、納期や品質への強いコミットにもつながっています。日本企業が求める厳格な品質基準にも真剣に向き合う姿勢が評価され、実際のプロジェクト進行においても円滑なコラボレーションが期待できます。

IT教育への積極的な投資

ベトナム政府はIT分野を国家戦略として位置づけており、大学や専門学校でプログラミングや英語教育が積極的に行われています。そのため、若い世代のエンジニアが先端技術を習得しやすい環境が整いつつあり、AIやブロックチェーンなど高度な案件にも対応できる可能性が高まっています。

経済成長とインフラ整備が進行中

都市部を中心にインターネット環境やオフィスインフラが急速に整備されていることも、ベトナムが注目される要因の一つです。通信や電力などの基盤が整うほど、遠隔地からの開発体制が強化されていき、企業側としてもリスクを抑えながらオフショア開発を進めやすい環境が整備されています。

フェーズ別に見る解決アプローチ

企画・検討段階

どの国を選定するか、どの企業とパートナーシップを結ぶかが、成功の大部分を左右します。コストだけでなく、エンジニアのスキルセットや日本語コミュニケーション力、PMの経験などを確認し、小規模の試験開発で相性をテストするのも有効です。もしベトナムを候補とするのであれば、日本語人材の多さと勤勉な国民性からくる品質意識の高さを、事前にリサーチしてみると良いでしょう。

検討段階でのポイント

要件定義を丁寧に行い、仕様を英語や日本語できちんと文書化することが大切です。多くのトラブルは要件定義の曖昧さから始まるため、スクリーンショットやUIモックアップなどを活用し、イメージの齟齬を最小化する工夫をおすすめします。また、為替リスクや人材の流動性など、事前に想定可能なリスク要因を洗い出し、契約形態をラボ型にするのか請負型にするのか検討しておくと、後々の混乱を減らせます。

開発準備段階

開発を本格的にスタートする前に、環境構築とコミュニケーションルールの整備を怠らないよう注意すべきです。AWSやAzureなどクラウドを利用する場合はアクセス管理を明確化し、ソース管理にはGitを使うなど、チーム全体で統一感を持たせると混乱を防げます。チャットツールとテレビ会議システムも、できるだけ早期に導入しておくことが望ましいです。

準備段階でのポイント

週1回または日次の定例MTGを設定し、オフショア先との時差に配慮したスケジュールを決めるだけでも、連絡のタイムラグから生じるトラブルを大幅に減らせます。さらに、英語が得意な人材が社内にいない場合は、ブリッジSEの確保や翻訳ツールの併用も検討しましょう。要件や仕様が変わった際のフローも明確にし、追加見積もりを得るタイミングと承認手続きを整えておくとスムーズです。

開発進行中

実際の開発が進んでいる最中は、タスク管理と品質保証の二つを特に厳重に行う必要があります。カンバンボードを活用して「To Do」「Doing」「Done」をチーム全員が共有し、進捗と担当者を可視化するだけでも、全体像の把握が圧倒的に楽になります。品質保証においては、Pull Requestベースのコードレビューをルール化し、自動テストを導入してテスト結果を毎回レポートするサイクルを作ることを強く推奨します。

進行中のポイント

もし仕様変更のリクエストが出た場合、追加工数やスケジュールへの影響を迅速に試算し、顧客やステークホルダーと共有することが不可欠です。また、時差や言語の違いで意見のすり合わせが難航しそうな場合には、早めにビデオ会議を設定して関係者を集め、問題をすり合わせると大規模な手戻りを防ぎやすくなります。

納品・運用段階

リリースや納品の最終局面では、「完成」とは何を指すのかという認識を完全に一致させる必要があります。Definition of Doneを導入し、具体的にどんな動作テストや書類が揃っていれば納品OKとするのかをリスト化することで、不明瞭な合意が残るリスクを減らすことができるでしょう。納品後の保守や運用についても、SLA(サービスレベル合意)や連絡フローを事前に決めておくと、緊急時に対応が遅れるのを防げます。

納品後のポイント

納品が終わったら振り返りを行い、「今回の開発でどんなトラブルが起こり、どう解決したか」を記録し、次回へ改善点を活かす取り組みを継続すると、企業としてのオフショア開発ノウハウが蓄積されていきます。ドキュメントの整備やソースコードの引き継ぎも、このタイミングで徹底しておくとメンバー交代があった場合にスムーズです。

オフショア開発の悩みを解消する7つの実践的対策

適切なパートナー選び

単にコストだけでなく、技術力やコミュニケーション力、マネジメント能力などを総合的に評価して選定することが大事です。小規模プロジェクトや試験開発によって相手との相性や対応スピードを確認するのも、失敗を回避するうえで有効な手段になります。

明確な要件定義と共有

日本語の曖昧表現を徹底的に排除し、英語など相手が使いやすい言語でも文書化することで、誤解による手戻りを減らせます。視覚的資料の活用や、ユーザーストーリーとペルソナの設定によって、実際の動作イメージを共有できるようになることもポイントです。

コミュニケーション計画の策定

週1回や週2回の定例ミーティング、チャットツールを使った時差を考慮した非同期コミュニケーションなど、具体的な連絡ルールを最初に決めておくことで、言葉の壁や文化の違いから起こる誤解を大幅に減らせます。また、国や地域による祝日や休日スケジュールを事前に把握することも重要です。

プロジェクト管理の徹底

アジャイルやスクラムなどの手法を活用し、スプリント単位で進捗を把握すると、仕様変更にも柔軟に対応できます。カンバンボードやWBSを使いながら、誰が何を、いつまでに行うのかを常に可視化し、リスクが顕在化した際には素早くエスカレーションできる仕組みを整えましょう。

品質保証体制の構築

定期的なコードレビューと自動テストの導入が、品質向上とバグ発見の早期化につながります。Pull Requestベースのレビュー運用を必須にすると、少なくとも他のエンジニアの目を通してからリリースする形となるため、ミスや抜け漏れが減りやすいです。

人材関係の強化

プロジェクト期間中の主要メンバーを固定化するよう契約時に交渉したり、ブリッジSEに依存しすぎない体制を作ることが大切です。また、オンライン懇親会などを定期的に開き、チームビルディングを促進すると、コミュニケーション不足によるトラブルが緩和されやすくなります。

コスト管理の最適化

透明な予算管理のためには、工数と実績コストを週次などでこまめにモニタリングし、予算超過の兆候を早期に発見する必要があります。為替変動リスクや追加要件に備え、予備費を確保しておくのも有効です。最終的には開発のROIを計測し、経営層やステークホルダーに報告できるような仕組みを整えましょう。

悩みの種類別に見る解決シナリオ

技術的な悩み:環境・スキルの“ズレ”を埋める

技術面でのトラブルとして多く報告されるのが、技術スタックの不一致や、開発環境の差異です。たとえば、日本側がReactやVue.jsなどのフロントエンドフレームワークを想定していたのに、オフショア先ではAngularが主流でスキルが偏っていた、というようなケース。また、環境構築の際に開発ツールやバージョン管理システムが一致しておらず、チームの連携に支障が出ることもあります。

こうした場合の解決策は、開発前にツールや技術スタックをすり合わせ、統一ルールを作ること。また、エンジニアのスキルチェックをプロジェクト開始前に行い、ギャップを可視化するプロセスも効果的です。ある企業では、事前にPoC(概念実証)を実施し、特定技術に関する理解度とアウトプットの品質を確認。その結果、必要なトレーニングを先に提供することで、プロジェクト開始後の遅延を防ぐことができました。

プロジェクト管理の悩み:可視化とルール化で混乱を防ぐ

オフショア開発では、スケジュールの遅延やタスクの不明確さがプロジェクト全体に大きな影響を与えます。時差や文化の違いが原因で進捗報告が滞り、「どこまで終わっているのか分からない」という状況に陥りがちです。特にアジャイル開発では、タスクの粒度や優先順位の認識のズレがスプリント進行を妨げる要因になります。

解決策としては、カンバンボード(TrelloやJira)を使って進捗を可視化し、全員がステータスを一目で把握できる仕組みを作ること。また、スプリントレビューやデイリースクラムを導入し、定期的な進捗共有と障害の早期発見を可能にします。あるIT企業では、週1回のレビュー会に加えて、各チームメンバーが作業中のタスクに「コメント付きスクリーンショット」を添付するルールを追加。それによって、認識の食い違いが激減し、納品の手戻りが大きく改善されました。

対人関係の悩み:文化の違いを“理解”に変える

もっとも根深く、かつ見過ごされやすいのが対人関係や文化的摩擦に関する問題です。たとえば、日本では「遠慮」や「察する」文化が根付いていますが、海外でははっきりと要望を伝えないと意図が伝わらないことが多くあります。その結果、期待値のミスマッチが生まれ、納品物に対する評価が食い違ったり、チーム内で不満が蓄積することがあります。

このような課題に対しては、相互理解を深める取り組みが最も効果的です。たとえば、文化背景や仕事観の違いについての簡単なワークショップを行ったり、ブリッジSEだけに頼らず、日本側の担当者も定期的に現地メンバーと対話する機会を設けると効果的です。実際にあるベンチャー企業では、隔月で「文化交流オンライン懇親会」を実施し、開発メンバーの誕生日や現地の祝日を祝うようにしたところ、チームの信頼関係が飛躍的に向上し、指摘やフィードバックが自然にやり取りされるようになりました。

まとめ

オフショア開発では、コミュニケーションの壁や品質管理上のリスク、そしてコスト見積りの不確実性など、多くの企業が共通の悩みに直面しがちです。しかし、要件定義を明確に行い、定期的なレビュー体制を敷き、リスク管理と契約内容をしっかり詰めておくことで、こうしたトラブルの大半は事前に防げます。何よりも重要なのは、単発の開発に終わらせず、継続的にノウハウを蓄積していくことです。

ベトナムは、英語力や日本語力、そして勤勉な国民性により、オフショア開発先として魅力的な存在ですが、その一方で企業ごとのスキルや得意分野に大きな差があります。そこで頼りになるのが、ベトナムのオフショア企業を専門に紹介している「SKILL BRIDGE」のようなサービスです。要件に適したパートナー企業を効率良く選定し、オフショア特有の契約・コミュニケーション課題をフォローしてくれるため、これまで以上に安心して海外リソースを活用できるようになるでしょう。

「オフショア開発 悩み」という壁を乗り越え、コスト面と技術面の両方で最適化を目指すなら、ベトナムのオフショア開発が良い選択肢になり得ます。そして、その手助けとなるSKILL BRIDGEを上手に活用することで、よりスムーズかつ生産性の高いプロジェクト運営を期待できるはずです。

失敗せず優秀なオフショア企業&エンジニアを見つけるには?

失敗したくない人だけみてください。

正直、オフショア開発は難しいです。

ただ成功するか失敗するかは一緒にやるパートナー次第です。

我々は多くのプロジェクトを成功させてきたオフショアチームがいます。

そのノウハウややり方を熟知しています。

もし、あなたがオフショア開発で検討しているのであればぜひ一度ご相談ください。

必ず、役に立つような情報を共有できます。

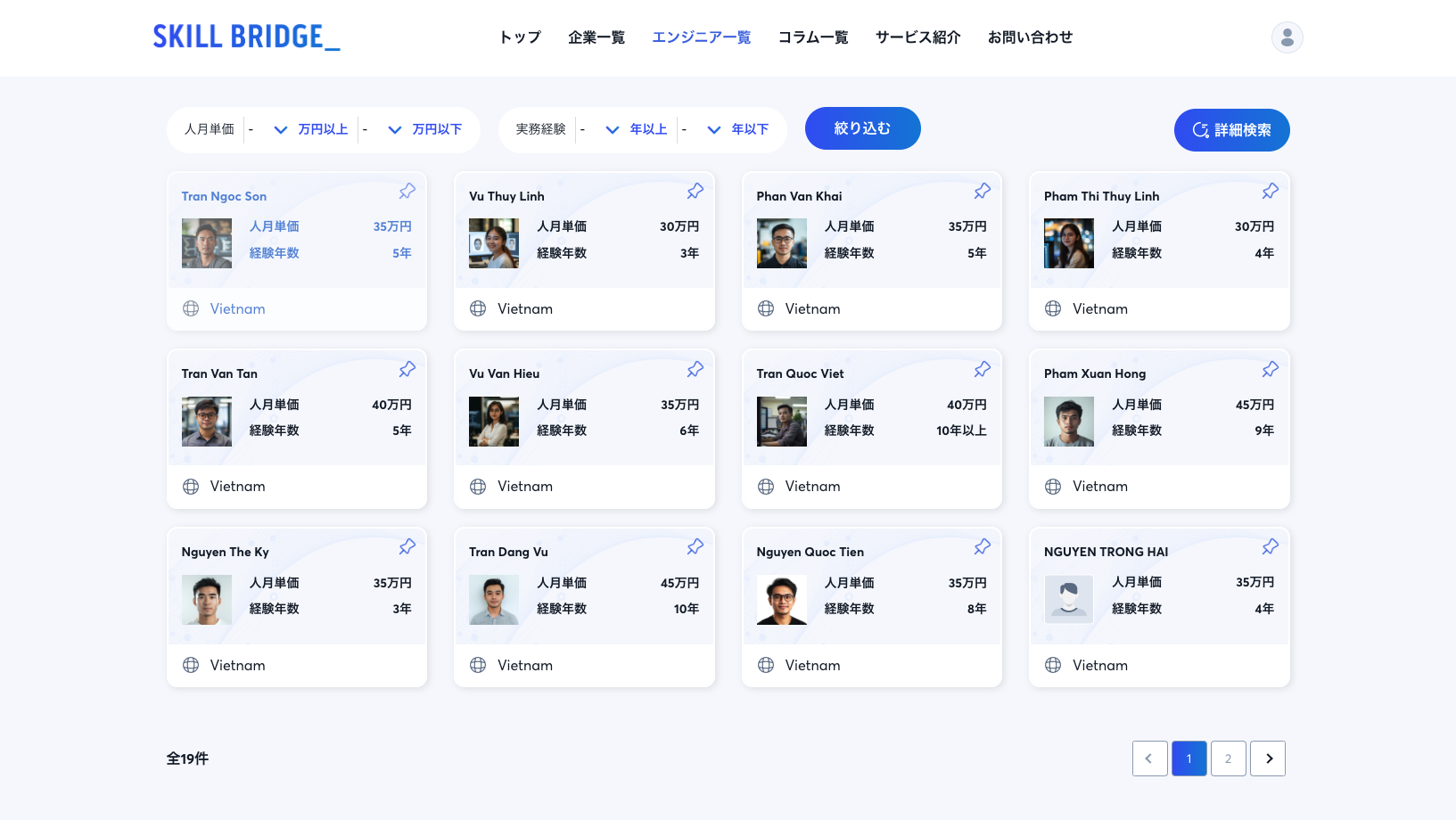

海外のエンジニア情報が簡単に見れる!

→サイトはこちら

SkillBridgeは海外エンジニアと人材不足の企業をマッチングさせるプラットフォームです。

メリットは以下の通りです。

①海外のエンジニアの単価が一目でわかる。

②経験年数が明白に記載されているため探している人材かわかる

③オフショア開発のプロによるサポート体制が充実している

今なら難しい海外エンジニアの活用をサポートするコンサルティングを無料で致します。

ぜひ一度エンジニア一覧を確認をしてお問い合わせください。

多くのメディアの掲載実績があり

我々は多くのメディア掲載実績があります。

多くのプロジェクトを成功させ、現在に至ります。

ベトナムの実力あるオフショア企業を厳選し、ご要望に合った最適なITパートナーをご紹介します。

さらに50案件以上やってきた実績のあるメンバーがサポートを行います。

オフショア開発で迷ったらまずは問い合わせてください。

今なら無料コンサルを実施中です。

ぜひお気軽に相談してください!!

が人材不足の最適解.jpg)

コメント