「オフショア開発をこれから検討している」 「将来の開発体制をどう構築すべきか悩んでいる」

このような方々にとって、2030年までの数年間はソフトウェア開発環境が大きく様変わりする、まさに転換期となるでしょう。

世界規模で約8500万人ものIT人材が2030年には不足すると予測されており、企業は国内だけでなく海外のリソース活用をより一層模索しています。同時に、生成AI(Generative AI)や自動化技術の目覚ましい進歩は、開発プロセスそのものを劇的に進化させようとしています。

この大きな変化の波に乗り遅れないためには、未来のオフショア開発の姿を正確に予測し、今から何を準備すべきかを具体的に考えることが不可欠です。

本記事では、2030年のオフショア開発のビジョンから、AI時代における開発プロセスの変革、そして今すぐ取り組むべき実務的なアドバイスまでを順を追って解説します。最終的には、「なぜ今、ベトナムのオフショア開発が有力な選択肢なのか」という点に自然とたどり着く構成となっています。

未来を見据えた戦略的な一手として、ぜひ最後までお読みください。

2030年に向けたオフショア開発の新たな姿

まず、2030年頃のオフショア開発がどのように変化しているのか、その全体像を掴みましょう。人材不足の状況、市場構造、プロジェクト内容、そしてコラボレーションの方法に至るまで、この10年で大きな変化が予測されます。

深刻化するIT人材不足とグローバル人材戦略

2030年に向けて、IT人材の不足は現在よりもさらに深刻な課題となります。

世界的な人材不足

2030年には世界で8500万人の技術者が不足すると試算されています。

日本の状況

少子高齢化による労働人口減少に加え、DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速によるソフトウェア開発需要の増大で、国内だけでの人材確保はますます困難になります。2024年には出生数が70万人を下回る可能性も指摘されており、構造的な人材難は避けられません。

このような状況下で、オフショア開発の位置づけは大きく変化します。

- コスト削減から戦略的手段へ: 単なるコスト削減策ではなく、国内で不足するスキルやマンパワーを補完し、事業成長を加速させるための戦略的な手段としての重要性が増します。

- イノベーションパートナーへ: 企業の70%がオフショアチームを「コスト削減」ではなく「イノベーションのパートナー」と見なすようになっています。優れた専門知識や創造性を持つ海外人材をいかに取り込めるかが、企業の競争力を左右します。

- グローバル人材獲得競争: 各国の企業が優秀な開発者を求めて世界中で獲得競争を繰り広げるため、複数国に開発拠点を設けるなど、グローバルな視点での人材戦略が不可欠になります。

オフショア市場構造の変化:価値重視とパートナーシップ型へ

オフショア開発市場の構造も、量から質へとシフトしています。

- 委託先の変化: かつては中国やインドが主要な委託先でしたが、近年は人件費だけでなく「より高度な価値」を求める企業のニーズ変化から、ベトナムなどへ移行する傾向が顕著です。

- 「外注」から「協業」へ: 単純なコーディング作業を安価に依頼するのではなく、高度な技術力を持ち、長期的な協力関係を築けるパートナーとしての役割が求められるようになります。

- パートナーシップ型の浸透: オフショア先のチームを自社の延長と捉え、現地にODC(オフショア開発センター)を設立し、自社チーム同然に運営する企業が増加しています。短期的なコストメリット以上に、長期的なチーム力の向上が重視されます。

- Win-Winの関係: 2030年には、オフショア開発は戦略的パートナーシップとして位置づけられ、発注側と受注側が互いにWin-Winの関係でイノベーションを生み出す土壌が形成されるでしょう。

業務領域の高度化・多様化

オフショア開発で扱う業務領域も、より高度で多様なものへと進化しています。

- 従来の領域から拡大: Webシステムやスマホアプリ開発に加え、基幹システムの刷新(レガシーマイグレーション、ERP導入)など、より複雑で戦略的な案件が増加しています。

- 先端技術領域への進出: AI(チャットボット、音声認識、画像処理)、クラウド関連プロジェクトなど、先端技術を活用した開発もオフショアで実施されるのが一般的になります。

- 新興技術の活用: ブロックチェーンやIoTといった新しい技術分野の開発も、積極的にオフショアが活用されています。

- エンジニアの役割変化: オフショア先のエンジニアは、単なるコーダーではなく、AIエンジニア、データサイエンティスト、クラウドアーキテクトといった先端領域のスペシャリストとして活躍し、日本企業のイノベーションを支える存在となります。

リモートコラボレーションと開発手法の進化

地理的な距離を感じさせない、新しいコラボレーションの形が一般化します。

- フルリモート開発の定着: Slack, Zoom, Jira, GitHubなどのツールを活用したフルリモートでの共同作業が当たり前になります。

- シームレスな連携: 時差の小さい地域(例:ベトナムは日本と2時間差)との協働により、リアルタイムでのコミュニケーションや実質的な24時間開発体制も可能になります。

- 未来のコラボレーション技術: AR/VRによる仮想オフィスやホログラム技術(ホログラフィック・テレポーテーション)の進展により、遠隔地でも臨場感のある共同作業が実現する可能性があります。

- 開発手法の主流化: ウォーターフォール型からアジャイル・DevOps型への移行が進み、オフショアチームともスプリント単位で高速にフィードバックを回すスタイルが主流になります。

【表1】2030年 オフショア開発の変化予測まとめ

| 項目 | 2020年代前半 | 2030年頃の予測 |

|---|---|---|

| 人材状況 | IT人材不足が顕在化 | 世界的に深刻化(8500万人不足予測)、国内は特に厳しい |

| オフショアの位置づけ | コスト削減が主目的 | 戦略的手段、イノベーションパートナー |

| 市場構造 | 外注型、コスト重視、中国・インド中心 | パートナーシップ型、価値重視、ベトナムなどへシフト |

| 業務領域 | Web・アプリ開発中心 | 基幹システム、AI、クラウド、ブロックチェーン、IoTなど高度化・多様化 |

| エンジニアの役割 | コーダー、テスター中心 | AIエンジニア、データサイエンティストなど先端領域のスペシャリスト |

| コラボレーション | リモート開発ツール活用開始 | フルリモート定着、AR/VR・ホログラム活用可能性、時差活用 |

| 開発手法 | ウォーターフォールも多い、アジャイル導入途上 | アジャイル・DevOpsが主流 |

AI時代が開発プロセスに与えるインパクト

AI(人工知能)やロボティクスの進化は、ソフトウェア開発のプロセス自体を根底から変えようとしています。生成AIによるコーディング支援から、プロジェクト管理の自動化、業務プロセス全体の効率化まで、AI時代の新たな開発パラダイムがオフショア開発にも大きな影響を与えます。

生成AIによるコード自動生成革命

GitHub CopilotやChatGPTのコード生成機能に代表される生成AIツールは、2030年には開発現場に不可欠な存在となっているでしょう。

- 生産性の飛躍的向上: AIアシスタント導入により、コードのリリース速度が55%向上したというデータもあり、開発者の生産性を大幅に引き上げます。オフショア開発エンジニアの70%が既にAIツールを活用しているとの報告もあります。

- 開発者の役割変化: 定型的なコードやテストケースの自動生成により、開発者は反復作業から解放され、より創造的な設計や高度な問題解決に集中できるようになります。

- スキルギャップの緩和: AIのコード補完により、新人と熟練者の生産性ギャップが縮まり、チーム全体のスキル底上げに貢献します。

- 品質向上とバグ削減: ソースコードの静的解析やベストプラクティスチェック、セキュリティ脆弱性の早期発見などをAIが自動で行い、品質向上と手戻り削減に貢献します。

- 注意点: AIへの過度な依存は、開発者自身の基礎スキル低下を招くリスクも指摘されています。AIを使いこなすスキルと、人間にしかできない設計力・創造力の双方をバランス良く育成することが重要になります。

AIによるプロジェクト管理(PM)の自動化

プロジェクト管理(PM)の領域でも、AIによる自動化が急速に進みます。

- PM業務のAI代替予測: Gartnerは「2030年までにプロジェクト管理業務の80%はAIに代替される」と予測しており、「AI-PM」や「ロボットPM」が現実のものとなる可能性があります。

- 自動化されるPM業務: スケジュール作成、進捗トラッキング、リスク分析、レポート作成、タスク優先度調整、リソース配分といった定型的なPM業務の多くがAIによって自動化されます。

- 人間のPMの役割: AIはあくまでPMの「右腕」となり、人間のPMは最終的な意思決定、利害調整、メンバーのモチベーション管理、チームビルディングといった、より高度で人間的なスキルが求められる役割へと進化します。

ロボティクスとRPAで加速する業務効率化

ソフトウェア開発におけるロボティクスは、主にソフトウェアロボットによる業務自動化(RPAなど)を指し、開発プロセスや周辺業務の効率化を加速させます。

- テスト・運用の自動化: 自動テストボットによるテスト実行や、AIによるシステムログ監視・異常検知・自動復旧(AIOps)などが一般化します。

- RPAとの連携: 経理・人事・データ入力といった定型業務の自動化ニーズは高く、オフショア先でUiPathなどのRPAツールを用いた業務効率化支援を行うケースが増加しています。

- 提供価値の拡大: 2030年には、システム開発だけでなく、こうした業務プロセス自動化のノウハウもオフショア開発パートナーの重要な提供価値となり、包括的な提案力が求められるようになります。

【表2】AIが開発プロセスにもたらす変化

| 領域 | AIによる変化 | 人間の役割の変化 |

|---|---|---|

| コーディング | コード自動生成、補完、リファクタリング支援、テスト自動生成 | 設計、アーキテクチャ、創造的な問題解決、AIツールの活用・監督 |

| テスト | テストケース自動生成、自動実行、バグ予測、静的解析 | テスト戦略立案、探索的テスト、AIテスト結果の評価 |

| プロジェクト管理 | スケジュール作成、進捗追跡、リスク分析、レポート作成、リソース配分提案 | 戦略的意思決定、利害調整、チームビルディング、リーダーシップ |

| 運用 | ログ監視、異常検知、自動復旧(AIOps)、インシデント自動対応 | 根本原因分析、システム改善、AI運用ルールの設定・監視 |

| 業務プロセス | RPAによる定型業務自動化(データ入力、レポート作成など) | 自動化対象業務の選定、RPA開発・管理、プロセス改善提案 |

2030年に備えて今から取り組むべきこと

大きな転換期を迎える2030年のソフトウェア開発。この未来に備え、オフショア開発を検討・実施している企業が今から準備すべき具体的なポイントを整理します。

AI時代に対応できる開発体制の構築

自社の開発チームをAI時代に適応させるためのアップデートが必要です。

- 生成AI活用の促進:

- 社内研修やガイドラインを整備し、開発者がAIツール(Copilot等)を積極的に活用できる環境を作る。

- 標準開発プロセスにAIアシスタントを組み込む。

- 人材育成と役割再定義:

- AIに任せる業務と人間が担う業務を明確にし、必要なスキルセットを見直す。

- 反復作業はAI、人間は要件定義、設計、創造的な解決策に注力。

- データサイエンスやAIモデルに強い人材を確保・育成する。

- アジャイルと継続的学習の文化:

- 新しいツールや手法を柔軟に取り入れ、試す文化を醸成する。

- 社内にAI技術の専門チームやコミュニティを作り、情報共有や学習を促進する。

オフショアパートナーの見直しと選定

2030年を見据え、現在の、あるいは将来のオフショアパートナーを以下の観点で見直しましょう。

- 先端技術への対応力:

- パートナーがAI、クラウド、DevOpsなどの最新トレンドに対応できているか評価する。

- 生成AIの導入状況やAI人材の育成状況を確認する。

- 人材の安定確保と育成:

- エンジニアの定着率や育成プログラムを確認する。

- 長期的に専属チームを組める体制があるか見極める。

- 多拠点戦略の検討:

- リスク分散や多様なスキル活用のために、複数拠点を持つ戦略を検討する(ただし、初期段階では一国集中が現実的な場合も)。

ベトナム企業との連携強化

オフショア先として現在最も注目されているベトナムとの関係構築は、将来を見据えた有効な戦略です。

- 高いシェアと実績: 日本企業のオフショア開発委託先シェアNo.1(42%)であり、今後もその地位は強固になると予想されます。

- 早期連携のメリット: 今のうちからパートナーシップを築くことで、将来の高度なプロジェクト連携がスムーズになります。

- 段階的なアプローチ: PoC(概念実証)や小規模開発から始め、信頼関係を築きながら徐々に規模を拡大していくのが有効です。

- 文化理解: ビジネス出張やエンジニア交流を通じて、文化的な相互理解を深めることも重要です。

法務・セキュリティ体制のアップデート

新しい技術の導入や海外連携においては、法務・セキュリティ面の整備が不可欠です。

- 契約と知的財産:

- 生成AI利用時の知的財産権の扱い、データ提供に関する条項を明確化する。

- オフショア開発契約書にAIツール利用時の機密保持、成果物の権利帰属を盛り込む。

- セキュリティ対策:

- リモート開発における通信暗号化、アクセス権限管理を徹底する(ゼロトラストの考え方も導入)。

- 海外拠点とのデータ授受において、日本の個人情報保護規制等を遵守する。

- 法規制のウォッチ:

- 国内外のAI関連規制、データ保護法、著作権法などの動向を注視し、コンプライアンスを確保する。

【表3】2030年に向けた準備チェックリスト(簡易版)

| カテゴリ | チェック項目 |

|---|---|

| 開発体制 | – 生成AI活用のための研修・ガイドラインはあるか? – AI時代を見据えた人材育成計画・スキル再定義は行っているか? – アジャイル開発と継続的学習の文化は根付いているか? |

| パートナー戦略 | – パートナーの先端技術(AI等)への対応力を評価しているか? – パートナーの人材定着率・育成状況を把握しているか? – リスク分散のための多拠点戦略を検討しているか? |

| ベトナム連携 | – ベトナムをオフショア開発の選択肢として検討しているか? – ベトナム企業との段階的な連携(PoC等)を計画・実施しているか? – ベトナムの文化やビジネス習慣への理解を深める機会はあるか? |

| 法務・セキュリティ | – AI利用やデータ連携に関する契約内容は最新化されているか? – リモート・クラウド環境でのセキュリティ対策は十分か?(ゼロトラスト含む) – 国内外の関連法規(AI規制、データ保護法等)の動向を把握しているか? |

なぜベトナム?将来の変化に柔軟に対応しやすい5つの理由

数あるオフショア開発先の中で、なぜ特にベトナムが将来の変化に柔軟に対応しやすく、有力な選択肢となるのでしょうか?その理由を5つの観点から解説します。

理由1:コストメリットとスケーラビリティ

- 魅力的な人件費: 日本の約3分の1程度の人件費で、優秀なIT人材を確保できます。

- 高いコストパフォーマンス: 単に安いだけでなく、政府主導のIT教育により、若手でも優秀なエンジニアが多く、コストと品質のバランスに優れています。

- 柔軟な規模調整: プロジェクトの状況に応じて、比較的低コストでチーム規模を柔軟に拡大・縮小しやすい環境です。

理由2:先端技術人材の育成と豊富な若手エンジニア

- 豊富なIT人材プール: 国内に約50万人のITエンジニアが存在し、毎年5万人以上のIT関連学生が卒業しています。

- AI人材の台頭: 政府や企業の取り組みにより、AI・データサイエンス分野に精通した高度人材が増加傾向にあります。

- 高い適応力: 平均年齢が若く、最新技術トレンドへのキャッチアップが早く、新しい技術への適応力が高いエンジニアが多いのが特徴です。

理由3:政府のIT産業支援策とインフラ整備

- 国家戦略としての推進: ICT産業を国家重点分野と位置づけ、ハイテクパーク設立や税制優遇などでIT企業を強力に支援しています。

- 明確なロードマップ: 「国家デジタル改革プログラム」により、人材育成や技術インフラ強化(特にAI・クラウド・ビッグデータ)の方針が示されています。

- 整備されたインフラ: 主要都市では高速通信網が普及し、電力・交通インフラも改善され、安定したビジネス環境が整っています。

理由4:日本企業との親和性とコミュニケーション対応

- 親日的な国民性: 歴史的背景から親日的な人が多く、日本企業との協働に前向きです。

- 日本語対応力: 日本語教育への意欲が高く、日本語でコミュニケーション可能な**ブリッジSE(BrSE)**の育成が盛んで、言語の壁が低減されています。約7割の大学で日本と連携したIT教育プログラムが提供されています。

- 時差の少なさ: 日本との時差はわずか2時間。リアルタイムでのコミュニケーションが容易で、日々のミーティングもスムーズに行えます。

理由5:豊富な実績と信頼性の蓄積

- 日本企業のNo.1パートナー: 日本企業のオフショア開発委託先としてトップシェアを維持しており、多くの成功事例があります。

- 大手企業との提携: 住友商事がベトナムIT企業(Rikkeisoft)と資本提携を結ぶなど、大手企業からの信頼も厚く、実績が豊富です。

- 成熟したオフショア企業: 日本人PMや日本語堪能なスタッフを配置し、品質管理やコミュニケーション円滑化に努める企業が増加。AI・IoTなど先端領域でのプロジェクト実績も豊富です。

【表4】ベトナムがオフショア開発先として選ばれる理由

| 理由 | 具体的な強み |

|---|---|

| コスト・スケーラビリティ | 日本の約1/3の人件費、高いコストパフォーマンス、柔軟なチーム規模調整 |

| 人材(質・量) | 約50万人のIT人材、毎年5万人卒の若手、AI・先端技術人材の増加、高い適応力 |

| 政府支援・インフラ | 国家戦略としてのIT産業振興、税制優遇、デジタル改革プログラム、高速通信網などインフラ整備 |

| 日本との親和性 | 親日的な国民性、日本語対応力(BrSE)、日本向け教育プログラム、時差2時間 |

| 実績・信頼性 | 日本企業からの委託先シェアNo.1、大手企業との提携実績、成熟したオフショア企業(品質管理、先端技術対応) |

Google スプレッドシートにエクスポート

これらの理由から、ベトナムのオフショア開発は、2030年に訪れるであろう技術や市場の変化に対して、柔軟かつ力強く適応できるポテンシャルを持っていると言えます。

まとめ:未来への投資として、今こそベトナムオフショア開発を

2030年のソフトウェア開発を見据えると、深刻化するIT人材不足への対応、そしてAI技術の積極的な活用という観点から、オフショア開発の重要性はますます高まります。もはや単なるコスト削減策ではなく、企業の成長とイノベーションを支える戦略的パートナーとしての価値が求められる時代です。

その中で、ベトナムは極めて有力な選択肢として浮上しています。

- 豊富な若手IT人材と先端技術への対応力

- 政府による盤石な支援体制と整備されたインフラ

- 日本企業との高い親和性とコミュニケーションの円滑さ

- 積み重ねられた豊富な実績と信頼性

これらを兼ね備えたベトナムと早期にパートナーシップを築くことは、不確実な未来の変化に備える上で、大きなアドバンテージとなるでしょう。

「ベトナムのオフショア開発は、今すぐ検討すべきだ」

本記事で解説してきた数々の根拠は、この結論を強く裏付けています。2030年を見据えた貴社の開発戦略に、ぜひベトナムという選択肢を加えてみてください。それは単に時流に乗るということだけでなく、将来のイノベーション創出に向けた、賢明な先行投資となるはずです。

今この瞬間から一歩を踏み出し、信頼できるベトナムのパートナーと共に、未来の競争力を築いていきましょう。

失敗せず優秀なオフショア企業&エンジニアを見つけるには?

失敗したくない人だけみてください。

正直、オフショア開発は難しいです。

ただ成功するか失敗するかは一緒にやるパートナー次第です。

我々は多くのプロジェクトを成功させてきたオフショアチームがいます。

そのノウハウややり方を熟知しています。

もし、あなたがオフショア開発で検討しているのであればぜひ一度ご相談ください。

必ず、役に立つような情報を共有できます。

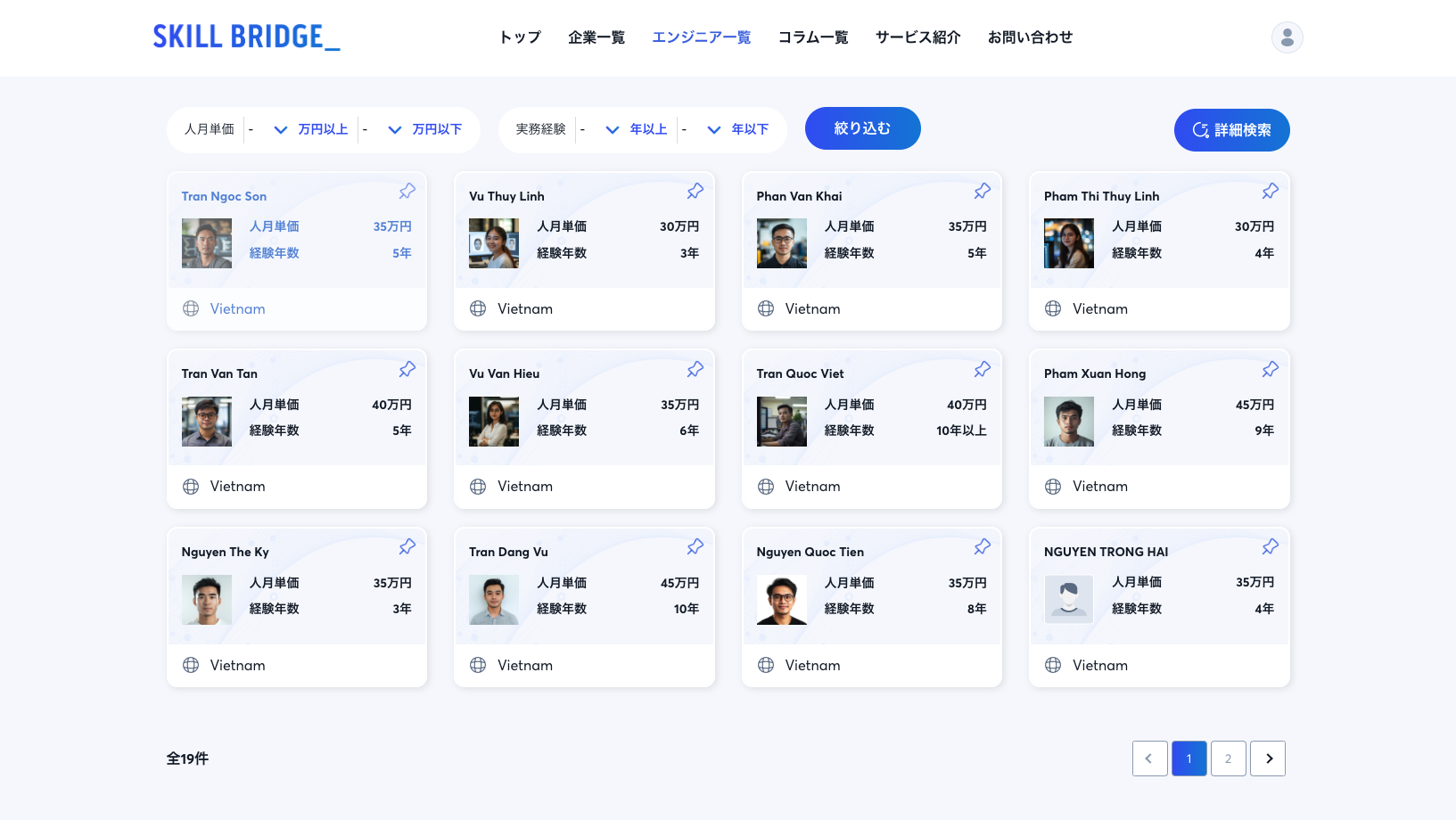

海外のエンジニア情報が簡単に見れる!

→サイトはこちら

SkillBridgeは海外エンジニアと人材不足の企業をマッチングさせるプラットフォームです。

メリットは以下の通りです。

①海外のエンジニアの単価が一目でわかる。

②経験年数が明白に記載されているため探している人材かわかる

③オフショア開発のプロによるサポート体制が充実している

今なら難しい海外エンジニアの活用をサポートするコンサルティングを無料で致します。

ぜひ一度エンジニア一覧を確認をしてお問い合わせください。

多くのメディアの掲載実績があり

我々は多くのメディア掲載実績があります。

多くのプロジェクトを成功させ、現在に至ります。

ベトナムの実力あるオフショア企業を厳選し、ご要望に合った最適なITパートナーをご紹介します。

さらに50案件以上やってきた実績のあるメンバーがサポートを行います。

オフショア開発で迷ったらまずは問い合わせてください。

今なら無料コンサルを実施中です。

ぜひお気軽に相談してください!!

コメント