新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的なパンデミックは、私たちの働き方に革命的な変化をもたらしました。その中でも特に顕著なのがリモートワークの急速な普及と定着です。かつては一部の先進企業や特定の職種に限られていたリモートワークは、今や多くの企業にとって「ニューノーマル(新常態)」となりつつあります。

この大きな変化の波は、ソフトウェア開発の分野、特にオフショア開発にも大きな影響を与えています。オフショア開発とは、開発業務の一部または全部を、人件費などが比較的安価な海外企業や海外拠点に委託する手法です。従来、地理的な距離やコミュニケーションの課題が指摘されることもありましたが、リモートワークを前提とした働き方(リモートファースト)が浸透したポストコロナ時代においては、むしろその強みが再認識され、新たな開発スタイルとして注目を集めています。

本記事では、「ポストコロナ時代のオフショア開発|リモートファーストで変わる開発スタイル」をテーマに、深掘りしていきます。

ポストコロナで加速するリモートワークとオフショア開発の新常識

パンデミックを契機としたリモートワークへの移行は、一過性のものではなく、恒久的な働き方の選択肢として定着しつつあります。この変化は、オフショア開発のあり方にも大きな影響を及ぼしています。

リモートワークの劇的な普及と定着

新型コロナウイルス感染症の拡大は、企業に半ば強制的にリモートワーク導入を促しました。当初は戸惑いもあったものの、多くの企業や従業員がそのメリットを実感し、ポストコロナ時代においてもリモートワークを継続、あるいはハイブリッドワーク(オフィスワークとリモートワークの組み合わせ)を採用する動きが加速しています。

- 統計データに見る変化: フォーブスやハブスポットの調査によれば、パンデミックを経て55%の企業が何らかの形でリモートワークを容認するようになり、2019年から2022年にかけてリモートワークは77%も増加したと報告されています。オンライン会議やチャットツールを用いたコミュニケーションは、もはや特別なことではなく、日常的な業務風景となりました。

- オフショア開発企業の適応力: 実は、オフショア開発企業にとって、リモート環境での協業はパンデミック以前からの「日常」でした。地理的に離れた顧客やパートナーと、ビデオ会議やオンラインツールを駆使してプロジェクトを進めることに長けていたのです。そのため、多くの企業が対面からオンラインへの移行に苦労する中、オフショア開発チームは比較的スムーズに状況に適応し、パンデミック下でも開発業務を継続できたケースが多く見られました。これは、オフショア開発が元来持っていたリモート耐性の高さを示すものと言えます。

働き方と評価制度の変革:プロセスから「成果」重視へ

リモートワークが常態化する中で、従来の働き方や評価制度は見直しを迫られています。

- 働く場所の自由化: オフィスという物理的な場所に縛られなくなったことで、従業員はより柔軟な働き方を選択できるようになりました。これは、企業にとっても、国内だけでなく海外も含めた広い範囲から優秀な人材を採用できるチャンスが広がったことを意味します。

- 評価基準の変化: 上司が部下の勤務態度を常にオフィスで直接確認することが難しくなったため、評価の軸足は「どれだけ真面目に働いているか(プロセス)」から「どのような成果を出したか(アウトカム)」へと明確にシフトせざるを得なくなりました。時間や場所ではなく、最終的なアウトプットの質と量、そして納期遵守が評価の中心となります。

- オフショア開発における公平性: この成果主義への移行は、オフショア開発における評価の公平性を高める効果ももたらしました。国内チームであろうと海外チームであろうと、地理的な距離に関係なく、納品された成果物に基づいて客観的に評価する文化が醸成されつつあります。期待されるアウトプットを事前に明確に定義し、その達成度を測ることで、より透明性の高い評価が可能になっています。

このように、ポストコロナ時代のリモートワーク定着は、オフショア開発にとって追い風となっています。元来のリモート耐性の高さに加え、成果主義という新しい評価基準が、地理的なハンデを超えた協業をさらに促進しているのです。

リモートファースト時代のチームマネジメント戦略

メンバーが物理的に離れた場所で働くリモートファースト環境では、従来のオフィス中心のマネジメント手法は通用しません。オフショア開発のように、国境を越えたチームを成功に導くためには、新しい時代のマネジメント戦略が不可欠です。

マネジメントスタイルの転換:指示命令型から支援型へ

リモートワークの普及は、リーダーやマネージャーの役割にも変化を促しました。

- トップダウンからサーバントリーダーシップへ: 従来のような、上司が部下に細かく指示を出し、進捗を管理するトップダウン型のマネジメントは、メンバーの働く様子が見えにくいリモート環境では機能しづらくなります。代わりに、メンバーの自主性を尊重し、彼らが最大限のパフォーマンスを発揮できるよう支援・奉仕する「サーバントリーダーシップ」のようなスタイルが重視されるようになっています。リーダーは、明確な目標設定、障害の除去、必要なリソースの提供、そして精神的なサポートを通じて、チームメンバーが自律的に動ける環境を整える役割を担います。

- マイクロマネジメントからの脱却: メンバーを過度に管理しようとするマイクロマネジメントは、リモート環境下では特にメンバーのモチベーションを削ぎ、信頼関係を損なう原因となります。成果に焦点を当て、プロセスはメンバーの裁量に任せる姿勢が求められます。

信頼関係と透明性の高いコミュニケーション

物理的な距離があるからこそ、意識的なコミュニケーションと信頼関係の構築が極めて重要になります。

- 目標と期待値の明確化: プロジェクトの目標、各メンバーの役割と責任、期待される成果物(アウトプット)を具体的かつ明確に定義し、チーム全体で共有することが出発点となります。これにより、メンバーは自分が何をすべきかを理解し、自律的に作業を進めることができます。

- 進捗の可視化: プロジェクト管理ツールなどを活用し、タスクの進捗状況を誰もがリアルタイムで把握できるようにします。これにより、問題の早期発見や遅延の防止につながります。

- 定期的なオンラインコミュニケーション:

- 定例ミーティング: チーム全体での情報共有、課題の相談、意思決定の場として、定期的なオンラインミーティング(例: 週次ミーティング、デイリースタンドアップ)を設定します。

- 1on1ミーティング: リーダーとメンバーが1対1で対話する機会を設けることで、個別の課題や懸念、キャリアに関する相談など、より深いコミュニケーションを図り、信頼関係を強化します。

- チャットツールでの迅速な連携: 日常的な質疑応答や簡単な情報共有は、SlackやMicrosoft Teams、Chatworkなどのチャットツールを活用し、迅速かつ気軽に行えるようにします。

- 「雑談」の重要性: リモートワークでは、オフィスでのような偶発的な雑談が生まれにくくなります。意識的にオンラインでの雑談タイムやバーチャルコーヒーブレイクなどを設けることで、チームの一体感や心理的安全性を醸成する工夫も有効です。

異文化理解とハイブリッドチームの調和

特にオフショア開発においては、異なる文化背景を持つメンバー間の相互理解と尊重が不可欠です。

- 文化・習慣への配慮: 日本と海外の開発チームが協働する場合、それぞれの国の文化や商習慣、祝日などを理解し、尊重する姿勢が大切です。例えば、日本では常識とされる「報告・連絡・相談(ホウレンソウ)」も、海外では必ずしも同じような形で行われるわけではありません。プロジェクト開始時に、コミュニケーションのルールや期待するレスポンスの速さなどを明確に合意しておくことが重要です。

- ブリッジ人材の活用: 日本側と海外側の間に立ち、言語や文化の壁を埋める「ブリッジSE(システムエンジニア)」や「コミュニケーター」の存在は、円滑なコミュニケーションに大きく貢献します。

- 共通言語とツールの標準化: プロジェクトで使用する言語(英語または日本語)、開発ツール、コミュニケーションツールなどを統一することで、混乱を防ぎ、スムーズな連携を促進します。

ポストコロナ時代に培われたこれらの新しいマネジメント手法は、物理的な距離や文化の違いを乗り越え、オフショア開発チームの生産性とエンゲージメントを高める上で不可欠な要素となっています。

リモート環境に最適化されたプロジェクト管理手法

リモートファーストが前提となる開発スタイルでは、プロジェクトを効率的かつ柔軟に進めるための管理手法も進化しています。特に、変化への対応力と透明性を重視するアジャイル開発やスクラム、そしてそれらを支えるオンラインツールの活用が鍵となります。

アジャイル開発とスクラム:変化に強く、リモートに適した手法

従来のウォーターフォール型開発(最初に全ての要件を固めて段階的に進める)は、変化の激しい現代のビジネス環境や、リモートでの密な連携が求められる状況には適応しにくい側面があります。そこで注目されているのがアジャイル開発、特にその代表的なフレームワークであるスクラムです。

- アジャイル開発の基本思想: アジャイル開発は、「計画→設計→実装→テスト」といった工程を短い期間(スプリント、通常1~4週間)で繰り返し、実際に動作するソフトウェアを少しずつ開発していくアプローチです。各スプリントの終了時に成果物を確認し、フィードバックを得ながら柔軟に計画を修正していきます。これにより、市場の変化や顧客の要望変更に迅速に対応できます。

- スクラムによるリズムと透明性: スクラムは、アジャイル開発を実践するための具体的なフレームワークです。

- デイリースクラム(朝会): 毎日決まった時間に短時間(15分程度)で行うミーティング。各メンバーが「昨日やったこと」「今日やること」「困っていること」を共有し、チーム全体の進捗確認と課題の早期発見を促します。オンラインでも容易に実施できます。

- スプリントレビュー: スプリント終了時に、開発した成果物をステークホルダー(利害関係者)にデモンストレーションし、フィードバックを得ます。

- レトロスペクティブ(振り返り): スプリント終了後にチームだけで行う振り返り。プロセスやチームワークについて良かった点、改善点を話し合い、次のスプリントに活かします。 これらのスクラムにおける定期的かつ頻繁なコミュニケーションの仕組みは、物理的に離れたメンバー間の情報共有を促進し、リモート環境下でのチームの一体感と生産性を維持する上で非常に効果的です。コロナ禍でDX(デジタルトランスフォーメーション)推進が急務となり、要求仕様が頻繁に変わるようなプロジェクトにおいても、アジャイル/スクラムを採用したオフショアチームがリモートで柔軟に対応できたという事例は少なくありません。

- オフショア開発におけるアジャイルの利点:

- 早期フィードバック: 短いサイクルで成果物を確認できるため、認識のズレや品質問題を早期に発見し、手戻りを最小限に抑えられます。

- 透明性の向上: デイリースクラムや各種レビューを通じて、プロジェクトの進捗状況が常に可視化されます。

- 柔軟な対応: 仕様変更や優先順位の変更に柔軟に対応できます。

オンラインツールの徹底活用:距離を感じさせない連携基盤

リモートでのアジャイル/スクラム実践を支え、生産性を向上させるためには、オンラインツールの活用が不可欠です。これらのツールは、地理的な隔たりを乗り越え、あたかも同じ場所にいるかのようなスムーズな連携を可能にします。

表1: リモート開発で活用される主なオンラインツール

| カテゴリ | 主なツール |

|---|---|

| プロジェクト管理 | Jira, Asana, Trello, Backlog, Redmine |

| コミュニケーション | Slack, Microsoft Teams, Chatwork, Zoom, Google Meet |

| ドキュメント共有 | Google Workspace (Docs, Sheets, Slides), Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint), Confluence, Notion |

| バージョン管理 | Git (GitHub, GitLab, Bitbucket) |

| CI/CD | Jenkins, GitLab CI, CircleCI |

| デザイン・プロトタイピング | Figma, Adobe XD, Sketch |

| テスト管理 | TestRail, Zephyr |

| 仮想ホワイトボード | Miro, Mural |

具体的なツール活用事例:

ある企業では、ベトナムのオフショア開発チームとの連携において、プロジェクト管理ツールBacklogを導入しました。導入前は、日本側マネージャーとベトナム側開発者の間で情報伝達のタイムラグや認識齟齬が発生しがちでした。しかし、Backlog導入後は、タスクの担当者、期限、進捗状況、関連するコメントなどが一元管理され、情報の透明性が飛躍的に向上しました。課題や疑問点もBacklog上で迅速に共有・解決できるようになり、結果として開発スピードと品質の向上につながりました。

このように、目的に応じた適切なオンラインツールを選択し、チーム全体で活用ルールを定めて運用することで、リモート環境下でも効率的で質の高いプロジェクト管理を実現できます。

日本×海外の連携強化:ハイブリッド型開発の成功パターン

オフショア開発には様々な形態がありますが、ポストコロナ時代のリモートファースト環境において、特に注目度が高まっているのが「ハイブリッド型開発」モデルです。これは、日本国内のチームと海外のオフショアチームが、それぞれの強みを活かして一体となり、プロジェクトを推進する手法です。

ハイブリッド型開発とは?

ハイブリッド型開発では、一般的に以下のような役割分担が行われます。

- 日本側チーム:

- 顧客とのコミュニケーション、要求ヒアリング

- 要件定義、基本設計、UI/UXデザインなど上流工程

- プロジェクト全体のマネジメント、品質管理

- 受け入れテスト

- 海外側(オフショア)チーム:

- 詳細設計

- プログラミング(実装)、コーディング

- 単体テスト、結合テストなど下流工程

- 保守・運用の一部

表2: ハイブリッド型開発における役割分担例

| 工程 | 日本側チーム | 海外側チーム |

|---|---|---|

| 要求ヒアリング | ◎ | △ |

| 要件定義 | ◎ | 〇 |

| 基本設計 | ◎ | 〇 |

| UI/UXデザイン | ◎ | △ |

| 詳細設計 | 〇 | ◎ |

| プログラミング | △ | ◎ |

| 単体テスト | △ | ◎ |

| 結合テスト | 〇 | ◎ |

| 受け入れテスト | ◎ | △ |

| プロジェクト管理 | ◎ | 〇 |

| 品質管理 | ◎ | 〇 |

| 保守・運用 | △ | 〇 |

(◎: 主担当, 〇: 協力/レビュー, △: サポート)

このモデルの最大のメリットは、日本側のビジネス理解・顧客折衝能力と、海外側の豊富な開発リソース・コスト競争力を組み合わせることで、高品質かつ効率的な開発を実現できる点にあります。特に、顧客との密なコミュニケーションが求められる上流工程を日本側で担当することで、要求のブレや認識齟齬を最小限に抑えることができます。

ブリッジSEの重要な役割

ハイブリッド型開発を成功させる上で、ブリッジSE(ブリッジシステムエンジニア)またはそれに準ずる役割(コミュニケーター、オフショアPMなど)の存在が極めて重要です。ブリッジSEは、日本側と海外側の間に立ち、以下のような役割を担います。

- 言語の橋渡し: 日本語で作成された仕様書や指示を、オフショアチームが理解できる言語(英語など)や形式に翻訳・解説します。逆に、オフショアチームからの質問や報告を日本語で日本側に伝達します。

- 文化・習慣の橋渡し: 日本特有のビジネス慣習や品質基準、開発プロセスなどをオフショアチームに伝え、理解を促します。同時に、オフショア側の文化や考え方を日本側に伝え、相互理解を深めます。

- 技術的な橋渡し: 両チーム間の技術的な課題について調整や解決策の提案を行います。

- コミュニケーションの潤滑油: 定期的なミーティングのファシリテーションや、日々の細かな質疑応答を仲介し、円滑なコミュニケーションを促進します。

あるベトナムとのハイブリッド開発事例では、発注元の日本企業からプロジェクトマネージャー1名、受注側のオフショア企業から日本人ブリッジSE2名とベトナム人プロジェクトマネージャー1名を配置する体制を組みました。この体制により、日本語でまとめられた要件や設計が、ブリッジSEを通じて正確かつ迅速にベトナムの開発メンバーに伝達され、スムーズな開発プロセスが実現しました。

ハイブリッド型開発の成功事例

- アパレル企業の基幹システム・ECサイト開発: 国内では人材確保が困難なレガシー技術(特定の古いプログラミング言語や環境)を用いた開発が必要でした。オフショア(ベトナム)を活用したハイブリッド型開発を導入し、わずか半年で30名規模の開発体制を構築することに成功しました。成功の要因は、日本側のメンバーが上流工程に深く関与し、オフショアメンバー向けに自社の要件に合わせた研修を実施してスキルアップを図った点です。また、このプロジェクトでは、従来手が回らなかった詳細なドキュメント(DB設計書、API仕様書など)の整備もオフショアチームが厚く支援し、社内に貴重なナレッジを蓄積することができました。

- フランチャイズ事業のWebアプリ開発: コロナ禍で顧客ニーズが目まぐるしく変化する中、迅速かつ柔軟な開発体制を求めてオフショア開発(ハイブリッド型)を採用しました。結果的に、当初想定していた国内開発コストの約半分のコストでアプリ開発を実現し、事業拡大(店舗数が3店舗から20店舗へ増加)に大きく貢献しました。この事例でも、アジャイル的な開発アプローチとリモートでの密な連携が成功の鍵となりました。

これらの事例からわかるように、日本側と海外側の役割分担を明確にし、ブリッジSEなどを介して緊密なコミュニケーションと連携体制を構築することで、ハイブリッド型開発は大きな成果を生み出すことができます。リモートファーストが定着した現在、この開発スタイルはますますその有効性を高めていくでしょう。

なぜ今ベトナム?ポストコロナ時代の最適なオフショア開発パートナー

数あるオフショア開発の委託先候補の中で、近年、特に日本企業から絶大な人気を集めているのがベトナムです。リモートファーストの働き方が定着したポストコロナ時代において、ベトナムは多くの面で日本企業にとって理想的なパートナーとなり得る要素を備えています。なぜ今、ベトナムでのオフショア開発を検討すべきなのか、その理由を詳しく見ていきましょう。

時差が少なく、リアルタイム連携が容易

日本とベトナムの時差はわずか2時間です(日本が2時間進んでいる)。これは、欧米諸国(例: アメリカ東海岸とは13時間、ヨーロッパ中央部とは7~8時間)と比較して圧倒的に小さく、両国の就業時間帯が大きく重なることを意味します。 これにより、以下のようなメリットが生まれます。

- リアルタイムでのコミュニケーション: 日中の通常の勤務時間内に、オンラインミーティングやチャットでの質疑応答、緊急時の連絡などがスムーズに行えます。

- 迅速な意思決定と問題解決: 認識の齟齬や課題が発生した場合でも、タイムラグなく協議し、迅速に対応することが可能です。

- 日本国内の延長のような感覚: 深夜や早朝の会議設定が不要なため、日本側の担当者の負担が少なく、国内の協力会社と連携するのに近い感覚でプロジェクトを進められます。

リモートワークが主体となる開発スタイルにおいて、この「時間の近さ」は、コミュニケーションの質と頻度を担保し、プロジェクトを円滑に進める上で非常に大きなアドバンテージとなります。

日本語対応力と文化的な親和性の高さ

言語や文化の違いは、オフショア開発における潜在的な障壁となり得ますが、ベトナムはこの点でも強みを持っています。

- 日本語対応可能な人材の増加: 近年、ベトナムのオフショア開発企業では、日本語能力試験(JLPT)の高いレベル(N1、N2)を持つブリッジSEやプロジェクトマネージャー(PM)、さらには日本語で直接コミュニケーションが可能なエンジニアを擁する企業が増えています。これにより、言語の壁によるコミュニケーションロスを大幅に低減できます。

- 日本文化への理解: ベトナムは歴史的にも日本との関わりがあり、国民性として勤勉で真面目、手先が器用と言われています。また、多くのベトナム企業が日本企業との取引実績を重ねる中で、日本のビジネスマナーや品質に対する要求水準、納期遵守の意識などへの理解が深まっています。親日的な国民感情も、良好な協力関係を築く上でプラスに働きます。

もちろん、文化的な違いが全くないわけではありませんが、他の国と比較して価値観のズレが少なく、日本企業にとっては比較的スムーズに協業を進めやすい環境が整っていると言えるでしょう。

豊富で優秀な若手IT人材

ベトナムは、国策としてIT人材育成に力を入れており、質の高いエンジニアが豊富に存在します。

- 若い人口構成と高い教育熱: ベトナムの人口は約1億人で、その平均年齢は30代前半と非常に若く、活気に満ちています。大学や専門学校では理工系の学部が人気で、毎年多くの優秀なIT人材が輩出されています。

- 高い技術力と学習意欲: ベトナムのエンジニアは、最新技術に対する感度が高く、学習意欲も旺盛です。Web開発(PHP, Java, Ruby, Python, JavaScriptなど)、モバイルアプリ開発(iOS, Android)、AI、ブロックチェーン、クラウド技術など、幅広い分野に対応可能なスキルセットを持っています。多くの日本企業とのプロジェクト経験を通じて、実践的な開発スキルも磨かれています。

- 圧倒的な人気と実績: ある調査では、日本企業が新たにオフショア開発を発注する際の約半数がベトナムを選んでいるというデータもあります。これは、ベトナムのIT人材の質の高さと供給力が、日本市場のニーズに応え続けていることの証左と言えます。

魅力的なコストメリット

オフショア開発を検討する上で、コスト削減は依然として大きな動機の一つです。ベトナムはこの点でも大きな魅力を持っています。

- 人件費の抑制: ベトナムのエンジニアの人件費は、日本のエンジニアと比較して大幅に安価です。一般的に、日本国内で同等の開発を行う場合と比較して、3分の1から半分程度のコストで済むと言われています。

- 高いコストパフォーマンス: 単に安いだけでなく、前述の通り優秀な人材が豊富であるため、コストパフォーマンスが非常に高いのが特徴です。限られた予算内で、質の高い開発リソースを確保したい企業にとって、ベトナムは非常に有力な選択肢となります。特に、コロナ禍を経てDX推進の必要性が高まる一方で、コスト削減圧力も強まっている企業にとっては、まさに渡りに船と言えるでしょう。

豊富な日本企業との協業実績と信頼

長年にわたり、多くの日本企業がベトナムでオフショア開発を行い、成功を収めてきました。

- 実績No.1の安心感: ベトナムは、日本のオフショア開発委託先として、常にランキング1位を獲得し続けています。これは、多くの日本企業がベトナム企業との協業を通じて、その品質、コスト、コミュニケーション能力などを高く評価していることを示しています。

- ノウハウの蓄積: 多数のプロジェクト経験を通じて、ベトナム側企業には日本企業特有の要求や開発プロセスへの対応ノウハウが蓄積されています。また、日本企業側にもベトナムオフショア開発の成功事例や注意点などの知見が共有されつつあり、初めてオフショア開発に取り組む企業にとっても参考にできる情報が増えています。

- 体制の拡充: 日本からの旺盛な需要に応える形で、ベトナム側の開発企業数や開発体制も年々拡充されており、多様なニーズに対応できる環境が整っています。

表3: ベトナム オフショア開発の主なメリット

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 時差が少なく、リアルタイム連携が容易 | 日本との時差はわずか2時間。日中の勤務時間帯が重なるため、オンラインミーティングやチャットでのリアルタイムなコミュニケーション、迅速な意思決定や問題解決が可能です。深夜や早朝の会議設定が不要で、日本側の担当者の負担も軽減されます。 |

| 日本語対応力と文化的な親和性の高さ | 日本語能力試験(JLPT)の高いレベルを持つブリッジSEやPM、日本語で直接コミュニケーションが可能なエンジニアが増加しています。勤勉で真面目な国民性、日本との歴史的な繋がりから、日本のビジネスマナーや品質基準、納期遵守の意識への理解が深く、親日的な国民感情も良好な協力関係構築に繋がります。 |

| 豊富で優秀な若手IT人材 | 国策としてIT人材育成に注力しており、質の高いエンジニアが豊富に輩出されています。若い人口構成で活気があり、理工系学部の人気も高く、最新技術への感度や学習意欲も旺盛です。Web開発、モバイルアプリ開発、AI、ブロックチェーン、クラウド技術など幅広いスキルセットを持ち、多くの日本企業とのプロジェクト経験を通じて実践的な開発スキルも磨かれています。 |

| 魅力的なコストメリット | エンジニアの人件費が日本と比較して大幅に安価であり、一般的に1/3から1/2程度のコストで同等の開発が可能です。単に安いだけでなく、優秀な人材が豊富であるため、高いコストパフォーマンスが期待できます。DX推進とコスト削減の両立を目指す企業にとって非常に魅力的な選択肢となります。 |

| 豊富な日本企業との協業実績と信頼 | 日本のオフショア開発委託先として常に上位にランクインしており、多くの日本企業がその品質、コスト、コミュニケーション能力などを高く評価しています。長年の協業実績を通じて、日本企業特有の要求や開発プロセスへの対応ノウハウが蓄積されています。日本企業側にも成功事例や注意点などの情報が共有されており、初めてオフショア開発に取り組む企業にとっても安心感があります。ベトナム側の開発企業数や開発体制も拡充しており、多様なニーズに対応可能です。 |

以上の理由から、ポストコロナ時代のリモートファーストな開発スタイルにおいて、ベトナムは日本企業にとって最も有力なオフショア開発パートナーの一つであると言えます。地理的なハンデが縮小した今こそ、ベトナムの優秀な開発力とコストメリットを活用し、自社のビジネス成長を加速させる絶好の機会と言えるでしょう。

ポストコロナ時代のオフショア開発を成功させるためのポイント

リモートファーストという新しい環境下でオフショア開発(特にベトナムなど)のメリットを最大限に引き出し、プロジェクトを成功に導くためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

明確な目標設定と期待値調整

オフショア開発を始める前に、「何を達成したいのか」「なぜオフショア開発を選択するのか」を明確に定義することが不可欠です。

- 目的の明確化: コスト削減、開発リソースの確保、特定の技術スキルの獲得、開発スピードの向上など、具体的な目的を設定します。

- 成果物の定義: 開発するシステムやソフトウェアの機能、品質基準、納期などを具体的に定め、双方で合意します。

- 期待値のすり合わせ: オフショア開発で「できること」と「できないこと」、起こりうるリスクや課題について、発注側と受注側(オフショアパートナー)の間で事前に認識を合わせておくことが重要です。過度な期待は、後のトラブルの原因となります。

適切なオフショアパートナーの選定

成功の鍵を握るのが、自社の目的やプロジェクトの特性に合った、信頼できるオフショアパートナーを選ぶことです。

- 実績と専門性: 自社が開発したい分野や技術における実績、類似プロジェクトの経験が豊富かを確認します。

- コミュニケーション能力: 日本語でのコミュニケーション能力(ブリッジSEの質と量、PMの日本語力など)は非常に重要です。可能であれば、実際に担当する可能性のあるメンバーと面談し、コミュニケーションのスムーズさを確認します。

- 開発プロセスと品質管理体制: アジャイル開発への対応力、コーディング規約、テストプロセス、品質保証体制などを確認します。

- セキュリティ対策: 情報セキュリティに関する認証(ISMS/ISO27001など)の取得状況や、具体的なセキュリティ対策(アクセス管理、機密保持契約など)を確認します。

- 契約条件と柔軟性: 契約形態(ラボ型、請負型)、料金体系、契約期間、知的財産権の取り扱いなどを明確にし、自社の要望に柔軟に対応してくれるかを見極めます。複数の候補企業を比較検討し、実際に担当者と対話することが重要です。

効果的なコミュニケーション戦略の確立

リモートかつ異文化間のコミュニケーションを円滑に進めるための戦略とルール作りが欠かせません。

- コミュニケーションツールの統一: プロジェクトで使用するチャットツール、ビデオ会議システム、プロジェクト管理ツールなどを決定し、全員が同じツールを使えるようにします。

- 定例ミーティングの設定: デイリースクラム、週次報告会、月次レビューなど、目的別の定例ミーティングを設定し、確実に実施します。アジェンダを事前に共有し、議事録を作成・共有する習慣をつけます。

- 報告・連絡・相談(ホウレンソウ)のルール化: どのような情報を、いつ、誰に、どのツールで報告・連絡・相談するかのルールを明確にします。特に問題発生時のエスカレーションフローを決めておくことが重要です。

- ドキュメント文化の醸成: 口頭での指示だけでなく、仕様書、設計書、議事録などのドキュメントを適切に残し、共有することで、認識の齟齬を防ぎます。プロジェクト管理ツール上のコメント機能なども活用します。

- 文化の違いへの配慮: 指示の出し方(曖昧さを避ける)、質問の仕方、フィードバックの方法などにおいて、文化的な違いを意識し、丁寧なコミュニケーションを心がけます。

セキュリティ対策の徹底

リモート環境での開発、特に海外とのデータ連携においては、情報セキュリティ対策が極めて重要になります。

- アクセス管理の徹底: 誰がどの情報やシステムにアクセスできるのか、権限を適切に管理します。不要になったアカウントは速やかに削除します。

- 機密保持契約(NDA)の締結: パートナー企業および関与するメンバー全員と機密保持契約を締結します。

- 安全なデータ転送: VPN(仮想プライベートネットワーク)や暗号化された通信経路を利用するなど、安全なデータのやり取り方法を確立します。

- セキュリティ教育: 自社およびパートナー企業のメンバーに対して、定期的にセキュリティに関する教育や注意喚起を行います。

- インシデント対応計画: 万が一、セキュリティインシデントが発生した場合の対応手順や連絡体制を事前に定めておきます。

継続的な改善とフィードバック

一度決めたやり方に固執せず、プロジェクトを進めながら継続的にプロセスを見直し、改善していく姿勢が重要です。

- 定期的な振り返り(レトロスペクティブ): スクラムのレトロスペクティブなどを活用し、チームで定期的に「うまくいったこと」「改善すべきこと」を話し合い、次のアクションプランを決めます。

- オープンなフィードバック文化: 問題点や懸念事項があれば、役職や立場に関係なく、早期にオープンに指摘し合える文化を醸成します。建設的なフィードバックは、チームの成長とプロジェクトの品質向上につながります。

- パートナーとの良好な関係構築: 一方的な要求だけでなく、パートナー側の意見にも耳を傾け、共に課題を解決していく協力的な関係を築くことが、長期的な成功につながります。

これらのポイントを意識し、計画的に準備・実行することで、ポストコロナ時代のリモートファースト環境下においても、オフショア開発を成功に導き、そのメリットを最大限に享受することができるでしょう。

まとめ:リモートファースト時代のオフショア開発で競争力を強化する

本記事では、「ポストコロナ時代のオフショア開発|リモートファーストで変わる開発スタイル」というテーマに基づき、リモートワークが常態化した新しい時代におけるオフショア開発の動向、メリット、具体的な手法、成功のポイント、そして有力なパートナーとしてのベトナムについて詳しく解説してきました。

ポストコロナ時代は、オフショア開発にとって大きな転換期であり、新たなチャンスの時代でもあります。 リモートワークの普及は、かつてオフショア開発の課題とされた地理的な距離のハンデを大幅に軽減しました。むしろ、オフショア開発企業が元来持っていたリモート環境での協業ノウハウや、成果主義に基づいた評価への親和性が、大きな強みとして再認識されています。

アジャイル開発やスクラムといった柔軟なプロジェクト管理手法と、多種多様なオンラインコラボレーションツールの活用により、国境を越えたチームでも、あたかも一つのオフィスにいるかのように緊密に連携し、スピーディーかつ高品質な開発を進めることが可能になりました。日本側と海外側の強みを融合させるハイブリッド型開発は、その効果的な実践モデルの一つです。

そして、数あるオフショア先の中でも、ベトナムは時差の少なさ、日本語対応力、豊富で優秀なIT人材、コストメリット、そして日本企業との豊富な実績といった点で、現在の日本企業にとって非常に魅力的なパートナーとなっています。

もちろん、オフショア開発を成功させるためには、明確な目標設定、適切なパートナー選定、効果的なコミュニケーション戦略、徹底したセキュリティ対策、そして継続的な改善努力が不可欠です。しかし、これらのポイントをしっかりと押さえ、リモートファーストという新しい働き方を前提とした開発スタイルを積極的に取り入れることで、企業は以下のような大きなメリットを享受できるでしょう。

- コスト削減とリソース確保: 国内より低コストで優秀な開発リソースを確保できる。

- 開発スピードの向上: 豊富なリソースを活用し、迅速な開発を実現できる。

- グローバルな知見の獲得: 海外の技術トレンドや多様な視点を取り入れることができる。

- 自社社員のコア業務集中: ルーチン的な開発業務をオフショアに委託し、自社社員はより戦略的な業務に集中できる。

ポストコロナ時代において、変化に柔軟に対応し、デジタル技術を活用して競争力を維持・強化していくことは、あらゆる企業にとって喫緊の課題です。オフショア開発は、リモートファーストという新しい潮流に乗り、この課題を解決するための強力な選択肢となります。

本記事が、オフショア開発の導入や見直しを検討されている企業の皆様にとって、その第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。新しい時代の開発スタイルを取り入れ、ビジネスのさらなる成長を目指しましょう。

失敗せず優秀なオフショア企業&エンジニアを見つけるには?

失敗したくない人だけみてください。

正直、オフショア開発は難しいです。

ただ成功するか失敗するかは一緒にやるパートナー次第です。

我々は多くのプロジェクトを成功させてきたオフショアチームがいます。

そのノウハウややり方を熟知しています。

もし、あなたがオフショア開発で検討しているのであればぜひ一度ご相談ください。

必ず、役に立つような情報を共有できます。

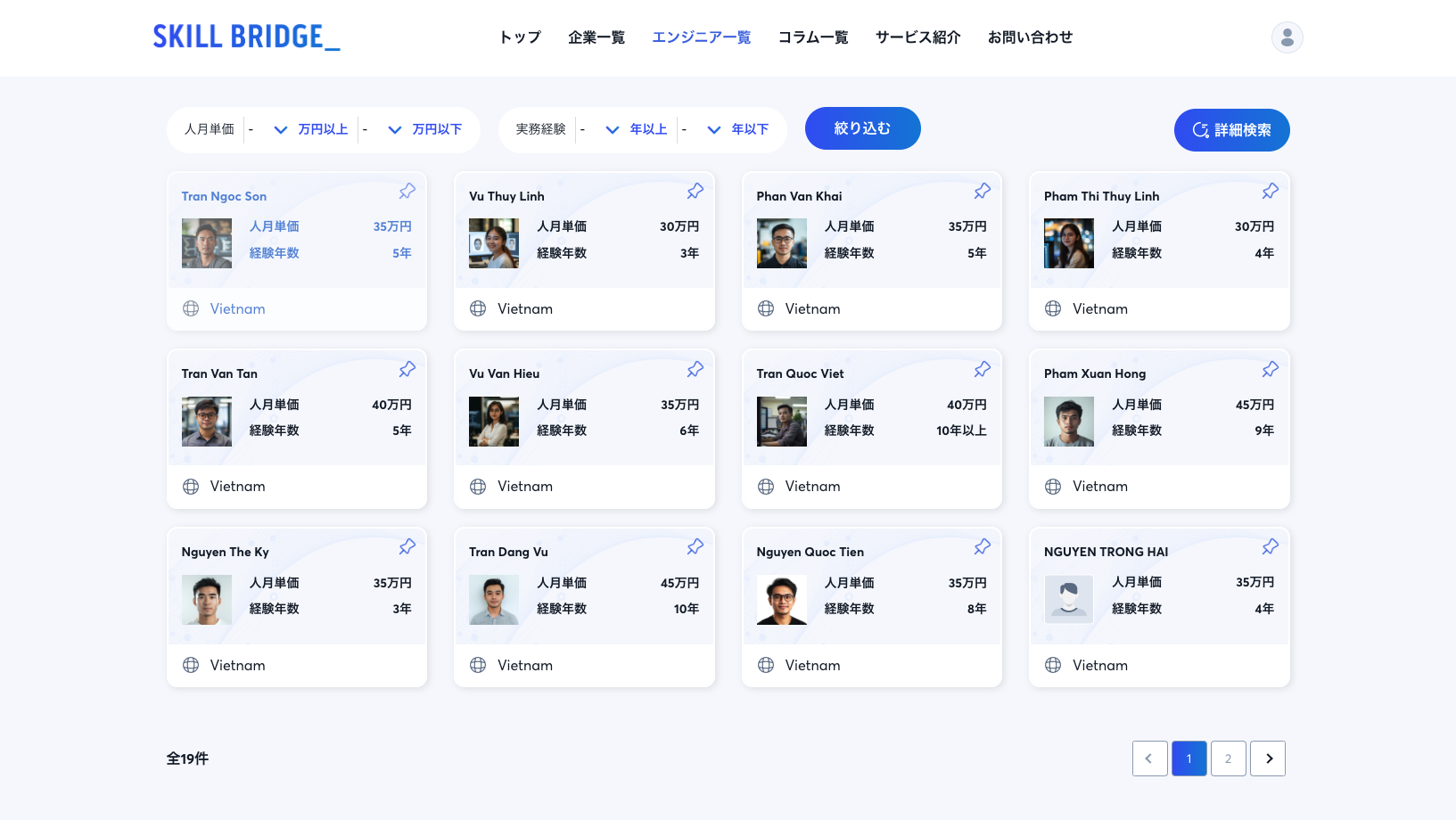

海外のエンジニア情報が簡単に見れる!

→サイトはこちら

SkillBridgeは海外エンジニアと人材不足の企業をマッチングさせるプラットフォームです。

メリットは以下の通りです。

①海外のエンジニアの単価が一目でわかる。

②経験年数が明白に記載されているため探している人材かわかる

③オフショア開発のプロによるサポート体制が充実している

今なら難しい海外エンジニアの活用をサポートするコンサルティングを無料で致します。

ぜひ一度エンジニア一覧を確認をしてお問い合わせください。

多くのメディアの掲載実績があり

我々は多くのメディア掲載実績があります。

多くのプロジェクトを成功させ、現在に至ります。

ベトナムの実力あるオフショア企業を厳選し、ご要望に合った最適なITパートナーをご紹介します。

さらに50案件以上やってきた実績のあるメンバーがサポートを行います。

オフショア開発で迷ったらまずは問い合わせてください。

今なら無料コンサルを実施中です。

ぜひお気軽に相談してください!!

コメント